Activity List

/ アクティビティ一覧

/ アクティビティ一覧

ソロキャンプファミリーキャンプ乗合船で船釣り山歩き星空撮影渓流ベイトフィネス湖釣り管理釣り場

しだれ栗森林公園キャンプ場バラギ高原キャンプ場内山牧場キャンプ場日光湯元キャンプ場東古屋キャンプ場菅沼キャンプ場菖蒲ヶ浜キャンプ場野反湖キャンプ場駒出池キャンプ場

お知らせイベントレポートグッズ・ギア情報ハウツー情報フィールド情報気になる話題・場所・もの

バンガロー泊フィッシング&キャンプボート釣り陸っぱりC&Rエリア

テント・タープ・ファニチャーフィールドギア・他調理器具・食器

ユガテ三頭山八徳の1本桜六ツ石山天覚山天覧山御岳山日の出山有間山琴平丘陵蕨山顔振峠飯能アルプス鷹ノ巣山黒斑山

テレビでよく見る船釣りをやってみたい

この記事を読んでくださっている皆さんの中には、

と、船釣りを始めたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

でも、なかなか第1歩を踏み出せない状況ではありませんか?

船釣りを始めたい思いはあるけれど、

と、モヤモヤしていることが多く、なかなか乗合船で行く船釣りの第1歩を踏み出せない方も多いかと思います。

そんなあなたに

乗合船で行く船釣りの第1歩を踏み出すための4つのポイントを解説

乗合船で行く船釣りを始めたいという方々に、

の4つのポイントを私の経験をもとにして解説していきます。

さあ、今すぐ乗合船で行く船釣りを

スタートアップしよう‼

バナーをクリック/タップすると

各章の先頭ページへジャンプします

Point #01

Point #02

Point #03

Point #04

このブログが、みなさんの乗合船で行く船釣りの

スタートアップ支援になれば幸いです。

スポンサーリンク

Point #01

乗合船で行く船釣りは、船長が釣れるポイントまで案内してくれるので、初心者でも釣り方さえ覚えてしまえば釣果が期待できる釣りです。

釣れるポイントは、船長の長年の経験と勘による選択と魚探で魚の群れを確認したうえで案内してくれているので確実です。

なので、一度始めてしまうと病みつきになるひとも多いようです。

狙う魚はアジ以外にイサキ、イナダ、カワハギなど、時季や船宿によって色々です。

アジ狙いでもたまにアジ以外の魚も釣れたりします。

時には、クロダイのような滅多にお目にかかれない大物も釣れることもあります。

その日に釣れた魚は、家に持ち帰って自分でさばいて、新鮮なうちに刺身で食べると最高に美味しいです。

気候が良い時季の船釣りは、船を走らせている時に受ける潮風が最高に気持ちよく、爽快です。

また、釣り場となるポイントは、陸からそんなに遠くない場所なので、普段は見ることのできない海岸線の眺めがとても素晴らしいです。

東京湾の横須賀沖であれば、横浜ランドマークタワーやベイブリッジなどを海上から眺めることもできます。

相模湾であれば、江ノ島や烏帽子岩、そしてなんといっても富士山の眺めが最高です。

また、東京湾では普段見ることのできないような船とすれ違ったりします。

これも船釣りの楽しみであったりします。

大型貨物船は間近で見ると、その大きさに驚かされます。

スポンサーリンク

Point #02

乗合船で行く船釣りには、ターゲットの魚と釣り方がいろいろあり、乗合船はターゲットとする魚ごとに運航されています。

今回は、そんな数あるターゲットの中から初めての人でも釣りやすく、釣った魚を美味しくいただけるアジのビシ釣りについて解説をしていきます。

このアジのビシ釣りの名前にもなっているビシとは、コマセと呼ばれる寄せエサを入れるカゴのことです。

ビシの数メートル下に数本の釣り針を垂らしたような仕掛けになっていて、釣竿を上下にしゃくることによってビシから寄せエサをこぼれさせ、そこに集まってきた魚を釣るという釣り方です。

もともとアジのビシ釣りは、一般的に水深が40m以上の場所で重さが80号〜130号位のビシを使用する釣り方でしたが、最近では水深30m程度の比較的浅場で行うビシ釣りも人気がありライトアジとかLTアジと呼ばれています。

従来からあるアジのビシ釣りでは、水深もそれなりに深いことから電動リールの使用がメインになりますが、ライトアジで使用するタックルは、ライトタックルとかLTなどと呼ばれ、ビシが軽くて水深も浅いため手巻きリールで十分対応可能となっています。

もっともアジのビシ釣りでも、釣りをする海域の水深が40m〜50m位でビシの重さが80号位でまでであれば手巻きリールでも行けなくはないです。

ただし東京湾の浦賀沖など、場所によっては水深40m位でも潮の流れが速いため130号のビシを使ったりすることがあり、そうなると手巻きでは辛いので電動リールの使用がマストというところもあります。

このように場所によっては、オマツリを防止するためにビシの重さを指定している船宿もあります。

オマツリを多発させると周りの人に迷惑になりますので船宿のルールには必ず従いましょう。

船宿のホームページを見れば、釣り場の水深や推奨しているビシの重さなどが示されていますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

ちなみに私は、船釣りを始めてすぐにライトタックル系のロッドと手巻きリールを購入しましたが、実際の釣り場では水深が40m以上の場所が多いため船宿で電動リールをレンタルすることが多く、自前の手巻きリールはまったく日の目を見ていません。

こんなことなら始めから電動リールを購入すれば良かったと思っています。

これからタックルの購入を考えている方は、資金に余裕があるのであれば、最初から電動リールを購入することをおすすめします。

ここからは、タックルとウェアなどの装備に分けて私が所有しているものをベースに解説していきます。

クリック/タップにより詳細説明の先頭までスクロールします

ロッドには、アジのビシ釣り用といった釣る魚と釣り方に特化した専用ロッドとオールマイティな汎用ロッドがあります。

どちらが良いかということになりますが、どちらも一長一短があるのと、今後釣りを手広くやっていきたいという個人の考え方もあるので、どちらにすべきだとは一概には言えません。

以下にアジのビシ釣りで使用するロッドの選定目安と条件に該当する市販のロッドを掲載しますので参考にしてください。

2021.03.01更新

アジのビシ釣りでは、水深が深くビシも重いことから電動リールの使用がマストとなります。

電動リールは一度購入したら長く使うことになると思いますので、シマノやダイワなどの有名メーカーのリールの選択をおすすめします。

以下にアジのビシ釣りで使用するリールの選定目安と条件に該当する市販のリールを掲載しますので参考にしてください。

2021.03.01更新

電動リールを使う場合は、ロッドキーパーは必須となります。

電動リールを購入するときは併せて購入することをおすすめします。

通常、乗合船の各釣り座の足元には、電動リールへの電源供給用として電源ボックスが設置されているため、自前のバッテリーは必ずしも必要ではありません。

たまに電動リールとの相性の問題や供給される電力が弱いなどの理由で電動リールが正常に動作しないなどのトラブルがあるようです。

そういったもしもの時に備えてバッテリーを持参すると安心です。

ライトタックルのロッドは、LT専用ロッドやライトゲームロッドなどと呼ばれていいます。

以下にライトアジ用のロッドの選定目安と条件に該当する市販のロッドを掲載しますので参考にしてください。

2021.03.01更新

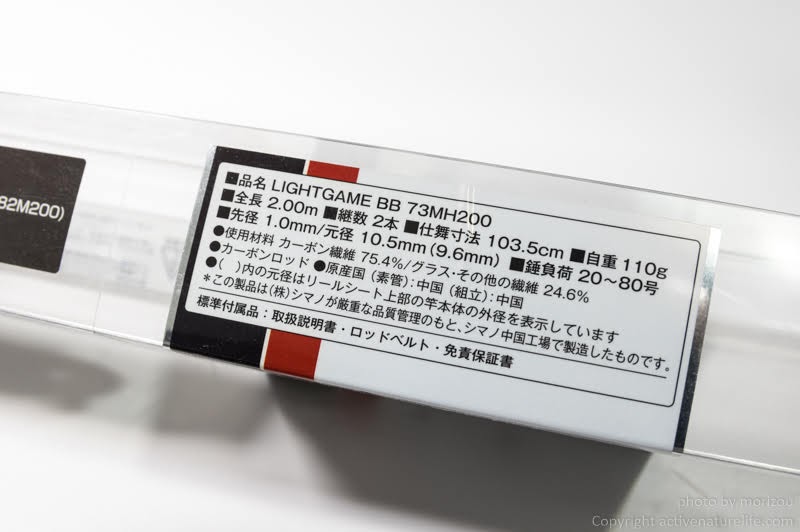

BB:ブラッドブラザーの略で、通常の製品と性能は同じでコストダウンしたものという意味があります。

SS:スーペリアスペックの略で、通常の製品より性能が1ランク高い製品という意味があります。

続いて私が所有しているタックルを紹介します。

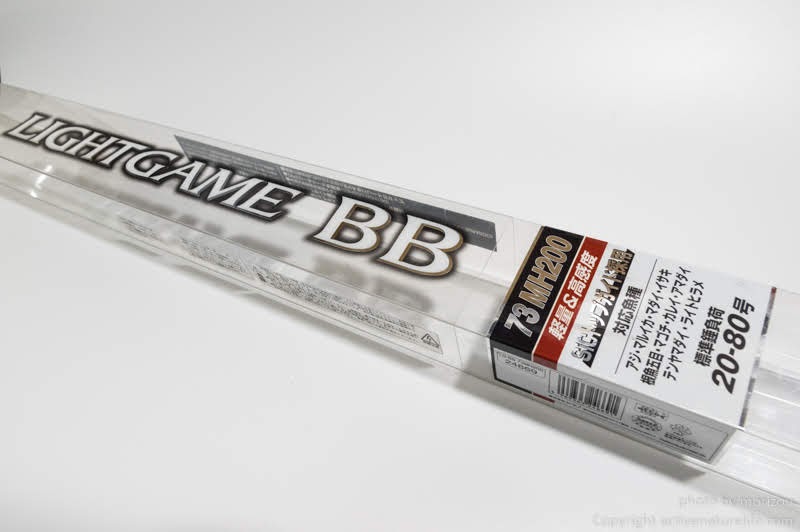

シマノ ライトゲームBB TYPE73 MH200 オモリ負荷20〜80号。

白を基調にしたロッドですごくカッコいいのですが、最近ではライトアジよりもう少し深い場所でのビシ釣りに行くことが多くなり、残念ながらあまり出番がない状況です。

このロッドは、パッケージにも書いてあるようにアジ専用ではなく、いろんな魚に対応可能なロッドです。

シマノライトゲームBBには新しいモデルが出ていますのでこちらをご確認ください。

ライトタックルのリールには小型の手巻き両軸リールを使用します。

当然、大は小を兼ねるので電動リールでもOKです。

以下にライトアジで使用するリールの選定目安と条件に該当する市販のリールを掲載しますので参考にしてください。

2021.03.01更新

私が所有しているタックルを紹介します。

コンパクトな手巻きリールでとても気に入っていますが、これも先程のロッドと同様にあまり出番がない状況です。

ビシカゴは、材質・形によってプラスチック製のプラビシや針金で編んであるアンドンビシなどいくつか種類があります。

また重さも20号位のものから130号位までさまざまです。

船宿によっては、釣り場の水深や使用するコマセに適したビシカゴを推奨している場合があります。

船宿のホームページで推奨しているビシカゴを確認して、持っていないようならレンタルで借りてしまった方が安心です。

いくつか候補をピックアップしました。ご確認ください。

でんびんにもいろいろな形とサイズがありますが、一般的なビシ釣りではオーソドックスな弓形のてんびんで長さが40cm位のものを使用します。

一方、ライトタックルでは、30cm位のてんびんを使用します。

それぞれ船宿のホームページに推奨する仕掛けが掲載されていますので、そちらで確認してください。

クッションゴムは魚が掛かった時に魚が暴れてラインが切れたり、魚の口元が切れたりするのを防ぐ目的に取り付けられます。

特にアジの口は切れやすいのでクッションゴムが効果的だと言われています。

クッションゴムも釣り方や狙う魚種によって、長さと太さがいろいろです。

アジのビシ釣りの場合は、太さが1.5mm~2mmで長さが20~30cmのクッションゴムを使用します。

アジのビシ釣りの一般的な仕掛けの選定目安はこちらを参考にしてください。

いろんな仕掛けが売られていますが、パッケージに何釣り用と書かれているので分かると思います。

| 針サイズ | むつ10号 |

|---|---|

| 針本数 | 3本 |

| ハリス | 2号 |

| 幹糸 | 2号 |

| 全長 | 2m |

いくつか候補をピックアップしました。ご確認ください。

クリック/タップにより詳細説明の先頭までスクロールします

初めてでもクーラーボックスは必要です。

最初は遠慮して小さめなクーラーボックスを購入しがちですが、あまり小さいと魚がたくさん釣れた時に入りきらなくなりますので、初めから大きめなクーラーボックスを購入しましょう。

私が使用しているのは伸和のホリデーランドクーラーで容量は27Lです。

もともとキャンプで使用していたものをそのまま流用しています。

このレベルでも全然問題なく使えますが、何年かやっていると釣り具メーカーのクーラーボックスが欲しくなります。

サイズは25Lから35Lくらいの範囲のものがおすすめです。

35Lになると乗船するまでの移動がつらくなるのでキャスター付きを選択した方が良いです。

いくつか候補をピックアップしました。ご確認ください。

2021.03.01更新

2021.03.18更新

タックルケースは、ハサミや針外しなどの釣り道具はもちろん、昼飯や着替えなど船の上で必要なものを収納しておくケースです。

布製のバックだと、船が移動しているときの波しぶきで濡れてしまったり、コマセや魚の生臭い臭いがついてしまったりで、後が大変です。

そのため、丸洗いできるプラスチック製のケースをおすすめします。

こちらで紹介したパズデザインのバッカンと同じものは製造中止になっているようです。

パズデザインの同じシリーズのモデルがこちらです。ご確認ください。

ハサミは糸を切ったり、エサを切ったり何かと使います。

形や大きさはどんなものでも良いです。

ただ、鉄製だとさびやすいので、釣りのあと水洗いしてしっかりと塩分を落として乾かしておく必要があります。

ハサミは海釣りも淡水釣りでも同じものを使用しています。

スミスのPE シザースが切れ味が良くしかも安いのでおすすめです。ご確認ください。

針外しは、持っていた方が断然楽なのと、釣れてから次の仕掛けを投入するまでの時間が短縮されるるので船釣りには必需品です。

海釣りで使用している針外しも淡水釣りと同じものを使用しています。

アジくらいならフォーセップで十分です。ご確認ください。

ナイフは釣れた魚をその場で締めたりするのに使います。

例えば、サバが釣れた時など傷むのが速いため釣れたその場で締めることがあります。

締め方の詳しい解説はしませんが、ナイフでえらの下あたりを切り開きしばらくバケツの中で血抜きをします。

血が止まったらクーラーボックスに移します。

他にブロックアイスをかち割るときなどにナイフを使ったります。

持っていると何かと便利です。

ダイワのフィールドナイフにはフィールドナイフライトとフィールドポケットがあります。

ご確認ください。

釣り上げた魚をそのまま素手でつかむと背びれなどで手のひらをケガしてしまう場合があります。

魚をつかむときには、グローブを着用してつかむか、魚つかみを使ってつかむようにしましょう。

私の場合グローブをしているのでめったに魚つかみは使わないのですが一応持って行きます。

リンクを掲載するのでご確認ください。

ライフジャケットには、ベストタイプのものとベルトタイプのものがあります。

ダイワやシマノなど有名メーカーのライフジャケットは結構値段が高いです。

私は、一番安いメーカーのベルトタイプのライフジャケットを購入しました。

実際に膨らましてテストをするわけにもいかないので、本番の時に本当に膨らむのかちょっと心配ではあります。

私が所有しているものと同じレベルの製品のリンクを掲載するのでご確認ください。

いろいろとアジのビシ釣りに必要なタックルと道具を紹介しましたが、最初からすべてを揃えようとすると相当な出費となります。

慣れるまではレンタルで済ませて、ある程度わかってきてから必要な道具を購入していくことをおすすめします。

といっても、すべてがレンタルできるわけでありませんので最低限必要な道具は初回時に自前で用意していく必要があります。

それから初めての場合、どんな服装をしていけば良いか悩みますよね。

ここでは、最低限自前でそろえるべきタックルや道具、それから服装について解説していきます。

クリック/タップにより詳細説明の先頭までスクロールします

最初は、どんなロッドとリールを揃えればよいかわからないと思いますので、船宿でタックルを一式レンタルした方が安心です。

何回か通っているうちにどんなタックルが必要かわかってきますので、それから購入しても遅くはないです。

船宿でレンタルする場合は、予約の際にタックルのレンタル可能かどうかを確認して、レンタル希望であることを伝えておきましょう。

船宿によっては、ビシカゴの重さや種類を指定しているところもありますので、船宿指定のものを一式レンタルしてしまった方が安心です。

ただし、根がかりなどでビシカゴをなくしてしまった場合は、実費で弁償することになります。

レンタル品だと紛失してしまいそうで気が気ではないという方や今後何度も通うことになると考えている方は、自分で購入するのもありです。

だだし、必ず船宿で指定されているものを購入するようにしましょう。

タックルとビシカゴを丸々一式レンタルする場合、自分で用意するのは、仕掛けだけとなります。

仕掛けも船宿で推奨するものを売っていますので、前もって用意していかなくても、船宿の受付で購入するのでも良いです。

釣った魚を持ち帰るためには無くてはならない道具です。

キャンプやBBQをやる方であれば自宅にクーラーボックスを持っている方も多いかと思います。

始めの頃は既に所有しているクーラーボックスを持っていくというのも当然ありです。

私もキャンプで使用しているクーラーボックスをそのまま使用しています。

上で紹介したようなきちんとしたタックルケースでなくてもかまいません。

普通のバッグでも問題ないですが、布製のバックだと波しぶきで濡れてしまったり、魚やコマセの生臭い臭いがついてしまったりで後が大変です。

臭いがしみ込まないような素材でできているバッグやプラスチック製のボックスを持っていくことをおすすめします。

ハサミは、絡まった仕掛けを切ったりと何かと使う頻度が多いです。

購入しても金額はそんなに高くはないで自分専用のハサミは持っていくようにしましょう。

針外しがなくても釣りはできますが、釣れた魚から針を取り外すときに背びれなどで手のひらにけがをしてしまうことがあるので、針をスムーズに取り外せる針外しを持っていくことをおすすめします。

魚つかみを使えばいいじゃないかと言われそうですが、釣れた魚は思った以上に暴れてバタつくので魚つかみでつかもうとしてもなかなか思うようにつかめないものです。

上で紹介したような針外しで釣り針の部分を挿んで手首をひねれば簡単に針が取り外せるので、おすすめです。

ここでは、当日船に乗り込む際に持っていった方が良いものを紹介します。

一般的な乗合船では早朝に出航して午後3時ごろ帰港するケースが多いです。

そうなると船の上で昼ご飯を食べることになります。

アジのビシ釣りは、常に釣竿をしゃくっているので予想以上に体力を消耗してお腹がすきます。

おにぎりやパンなど船が移動しているときに食べられるような昼ご飯を忘れずに持参してください。

船の上では水道がありませんので水分補給用のドリンクは必須です。

船の上は直射日光が当たりとても暑いです。

熱中症にならないように水分補給のためのドリンクを必ず持参しましょう。

コマセをビシカゴに詰めたり、魚を触ったりしたあとに手を拭くタオルが必要です。

あまり良いタオルだともったいないのでボロタオルで十分です。

手持ちの仕掛けをすべて使い果たした場合、船の上で仕掛けを購入する必要がありますので、仕掛けを購入する代金は持って乗船した方が良いです。

船がポイントを移動する際に直接潮風を受けるので結構寒かったりします。

風を通さないような羽織れる上着を一枚余計に持っていくと良いかもしれません。

船の上は、釣り座の足元に汲み上げた海水を放水していたり、バケツの水を流したりするので常に濡れています。

普通の運動靴だとすぐに濡れてしまいますので長靴は必須です。

船の上は、移動中は風が強く当たったりするため意外と寒いです。

特に早春や晩秋のころは、寒さを防ぐ防寒インナーが必要です。

ただ、日中は太陽の直射日光を受けて船の上は結構暑かったりします。

脱いだり着たり調節がしやすい服装が良いです。

上着は、コマセや魚の血がついたりしてかなり汚れて臭いもついてしまいます。

なので、あまり汚れては困るような上着は着ていかない方が良いです。

また、波しぶきを受けたりして濡れることがあるので、防水とまではいかなくても撥水機能のあるジャケットが適しています。

ということで、あとで簡単に洗えるような防水もしくは撥水機能を持ったジャケットがおすすめです。

上着と同様な理由でズボンも防水もしくは撥水機能を持ったパンツをおすすめします。

特に釣り座のイスは海水で濡れていますので、普通のズボンだとお尻が濡れて冷たくなってしまいます。

春・秋といえど船の上は直射日光をまともに受けるので、熱中症や日焼けなどの恐れがあります。

また、仕掛けなどが頭にかかってけがをすることも考えられます。

熱中症対策や日焼け防止、安全対策のためにも帽子着用は必要です。

釣れた魚を素手でつかむと尖ったヒレなどでけがをする場合があります。

けがを予防するためにもフィッシンググローブの着用は必須です。

フィッシンググローブは、針にエサを付けたり細かい作業をするときに着脱しなくても済むように、最低でも親指、人差指、中指の3本の指先がカットされているものを選びましょう。

また、早春・晩秋の寒い時期は、保温に優れているネオプレン素材のグローブをおすすめします。

夏の船釣りの上着はTシャツで十分です。

ただ、直射日光をまともに受けるので日焼け止めなどは腕に塗っておいた方が良いです。

もしくは、UVカットの加工が施されている長袖のラッシュガードなどもおすすめです。

また、船の移動中に風を受けて少し寒いこともありますので、簡単に羽織れるような長袖の上着があると安心です。

ズボンも短パンで問題ないです。

船の上は結構濡れますので、濡れてもすぐに乾くような速乾性の素材のものを選びましょう。

足元もサンダルで良いですが、ビーチサンダルのようなかかとが固定されていないものは滑りやすいのでやめた方が良いです。

しっかりとかかとが固定されたサンダルを選びましょう。

熱中症防止のためと安全のため帽子の着用は必須です。

夏場の船の上は眩しいのでサングラスはあった方が良いです。

サングラスは、偏光レンズでUVカット処理がされているものがおすすめです。

けが防止のため夏場でもフィッシンググローブは必要です。

スポンサーリンク

Point #03

何にしても初めての体験をする前は、とても緊張しますよね。

しかも当日現場で何をどのような手順で行ったら良いのかまったく前提知識がないという状況は、なおさら不安になってしまうものです。

そこで、そんな不安を少しでも解消してもらうために、当日現場に到着してから船に乗り込んで釣りをして港に戻ってくるまでの行動を時系列でまとめました。参考にしてください。

まずは釣りたい魚を決めましょう。

アジ、イサキ、イナダ、カワハギ、タチウオ、マダイ、アマダイなど、いろいろあります。

でも、最初は釣りやすく、食べても美味しいアジ狙いをおすすめします。

次に船宿のあるエリアを決めます。

相模湾、東京湾横須賀沖、浦賀沖、千葉久里浜沖など、あちこちに船宿はたくさんあります。

ネットで希望エリアの船宿を検索して予約します。

釣竿を一式レンタルする場合は、予約する時にレンタルがあるかどうか確認して、一緒に予約しましょう。

遅くても出航の1時間前には到着するようにしましょう。

初めのうちは慣れないので十分余裕をもって自宅を出発した方が良いです。

また、来る途中のコンビニに寄って朝ご飯と昼ご飯、飲み物などを購入しておきます。

通常、早朝に出航して、戻ってくるのが午後3時くらいになってしまうので、おにぎりなど船の上で食べる昼飯は必ず持参しましょう。

夏場は直射日光を受けて暑いのと、ビシ釣りは結構体力を使うので、熱中症予防のためにもドリンクは必携です。

船宿が開店したら受け付けをします。

受け付けでは、乗船名簿に住所、氏名、緊急時連絡先を記入して、乗船代を支払います。

乗船代の他に、レンタル用品の代金も一緒に支払います。

レンタル品は、受付で受け取る場合と船の上で受け取る場合がありますので、船宿の指示に従って下さい。

ライフジャケットも貸してもらえる船宿があるので、持っていない人は確認して下さい。

また、ほとんどの船宿では、乗船代に氷の代金が含まれていますので、氷を受け取ります。

氷が別料金の場合は、必ず氷を購入しましょう。

エサは、船宿によっては用意されているところもありますので、受付で確認してください。

エサは必ずしも必要ではないですが、あった方が良いので、船宿側で用意していなければ受け付けの時に一緒に購入します。

エサの種類は船宿によって異なりますが、オキアミ、赤タン、イソメなど、受け付けで言えば船宿指定のものを出してくれます。

まだ朝ごはんを食べていなければ、乗船する前に何か食べておきましょう。

空腹で船に乗ると船酔いになりやすいです。

あまり直前すぎるのもよくないらしいです。

ご飯を食べたら酔い止め薬を飲みます。

遅くても船に乗る30 分前には飲みましょう。

次に、釣りをする服装に着替えます。

服装は、前述の季節に合わせた服装を参考にして下さい。

春や秋は、船が移動しているとき風が当たって結構寒いです。

風除けに羽織れるものを持っていった方が良いです。

一通り準備ができたら、忘れ物がないか確認しましょう。

一度出航したら忘れ物をしても取りには戻れませんので注意してください。

それと、なるべく乗船する前にトイレは済ませておきましょう。

船長の指示に従い、指定された釣座に着きます。

船宿によっては釣座を決めるルールがあったりしますので、ホームページや受付で確認してください。

道具のセッティングをします。

仕掛けの取り付けが完了したら、船が沖に出るまで竿立て穴に釣竿を立てておきます。

バケツを1つ借りてきて足下に置いておきます。

それと、隣のひとに挨拶をしておきましょう。

ポイントに到着して船がスピードを落としても、船長は魚探を見ながらしばらく船の位置を微妙に移動しながら最適な場所を探しています。

船長から「はい、始めてください」と合図が出るまで待ちましましょう。

また、船長が「底から○メートル」と言っているのを聞き逃さないようにしましょう。

合図があったら、コマセの入ったザルを船べりから船の外側に出します。

次にバケツに海水を汲みます。

船によっては海水を汲み上げて釣り座の足元に排水してくれている場合もありますが、そうでない場合はバケツに大抵ロープが付いているので、ロープを持ってバケツを水面に投げて水を汲み上げる必要があります。

コマセカゴにコマセを8分目くらい詰め、針にエサを付けたら、仕掛けを投入します。

基本的な釣り方はこのような手順になります。

魚がエサに食いつくと竿先がクンクンと引き込まれる当たりがあります。

慌てずに電動リールでゆっくりな速度で巻きあげましょう。

ビシカゴを水面すれすれまで巻き上げたら、竿立て穴に釣竿を立てて、ビシカゴを手繰り寄せコマセザルの上に置きます。

電動リールの場合は、ロッドキーパーに釣竿をセットして、その状態で釣竿を立てて、ビシカゴを手繰り寄せコマセザルの上に置くようにします。

仕掛けを両手で交互にたぐりあげ魚をばらさないように取り込みます。

針外しを使い魚の口から針を外したら、魚をきれいな海水の入ったバケツの中へ入れておきます。

しばらくのちに魚をクーラーボックスに移し替えます。

クーラーボックスには、きれいな海水も少し入れておくようにしましょう。

船長が「移動するので上げてください」と言ったら、速やかにリールを巻きあげます。

移動中は昼ご飯を食べたり、水分を補給しておくと良いでしょう。

港に入る前に必ずコマセザルを船の内側向きに付け替えます。

また、釣り竿はロッドキーパーに付けたままにしておかず、竿立て穴にさして立てた状態にします。

仕掛けを外しゴミを集めます。

ゴミは、なるべく自分で持ち帰る方が良いですが、船長からその場に置いたままでいいよと言われることがあります。

レンタルした竿は通常その場に置いたままにしておけば後で回収してくれます。

これも船長の指示に従ってください。

荷物をまとめて忘れ物がないように船から降りましょう。

帰りの車の中でクーラーボックスの中の氷が溶けてしまう恐れがあるので、船宿で氷を購入してクーラーボックスに追加しておくと良いです。

釣って捌いて食べるまでが船釣りです。

自宅に戻ったら、その日のうちに釣れた魚を捌きましょう。

そして新鮮なうちに美味しくいただきましょう。

スポンサーリンク

Point #04

実際に乗合船で釣りをしているといろんなトラブルや困ったことが起こります。

ここでは、釣り場でよくあるトラブルや困りごとについて私の経験をもとにして対処方法を紹介します。

参考にしてください。

クリック/タップにより詳細説明の先頭までスクロールします

船上では釣り人が結構狭い間隔で並んで釣りをしているので、どうしても隣の人とラインが絡まってしまう「オマツリ」が発生してしまいます。

釣りをしていて急にラインがぐ~っと引き込まれるような手ごたえを感じたら、ほとんどの場合が魚のあたりではなく、他の人とオマツリしていると考えてください。

潮の流れが速かったりする海域ではどうしてもビシが流されてしまうためオマツリが発生しやすくなります。

特に船に対して横方向の潮の流れがある場所では船の反対側の人とオマツリしてしまうことも珍しくありません。

釣りをしていて急に催してきた場合、ほとんどの乗合船の後部に個室のトイレがあります。

我慢せずに早めに行きましょう。

船酔いの薬を飲んでいても気分の悪くなる方は結構います。

船酔いになってしまうと、もう釣りどころではありませんよね。

船酔いになってしまったら、思い切って吐いてすっきりして、横になって休みましょう。

船には予備のコマセが用意されています。

自分のコマセがなくなったら、かごをもってコマセを取りに行きましょう。

オマツリを多発してしまうとあっという間に仕掛けを消費してしまいます。

仕掛けがなくなってしまったら、船長に言って新しい仕掛けを購入しましょう。

そのためにも多少のお金を持って乗船した方が良いです。

潮の流れが速い海域では仕掛けがまっすぐに沈まずに横に流されてしまうことが結構あります。

そんなときは、リールの糸が巻かれているところを親指で押さえてスピードを調整しながら仕掛けを落とすようにすれば多少は改善されます。

スポンサーリンク